朋友小雅前几天抓着咖啡杯,指尖发白地问我:“Lina,我和他形婚五年,现在试管有了宝宝...可这还能叫形婚吗?” 她眼里的迷茫像化不开的浓雾。从业十年,这种带着孩子依然生活在“合同”关系里的故事,我听过太多——名分有了,可那份沉重、那份法律与情感交缠的顾虑,反而把孩子出生后的每一天都压得更沉甸甸。

法律这根弦,绷得太紧。想象一下,你们共同翻着那份冰冷的婚前协议(2024年国内类似抚养权争议案上升近40%),当朋友的手指无意识划过儿童房设计图,声音突然低下去:“万一...他以后要争孩子,协议真能护住我吗?” 这疑问像根刺扎进心底。反观海外合法单身生育,准生文件上清晰印着母亲一栏的独立名字,那份法律上的安稳感,是很多朋友最终选择“独行”的核心支撑——不用再赌那份合约能否经住人性考验。

关系成本?那是个不断吞噬情绪的黑洞。看朋友陈先生,每月固定那几天总要匆匆转账给对方“家庭协作金”,苦笑着撕掉ATM凭条(精确到分——‘生活费’+‘名誉补偿’ 8526.33元/月),“就为一张证,这钱掏了五年,还得继续...真像无期徒刑。” 合约外的经济枷锁层层叠加。而单身生育的一次性投入?坦白说,海外助孕的整体流程花费大约是 (120,000-)170,000(含医疗、法律、助孕妈妈支持),看似庞大,却像一次彻底结清的手术费,不必再用往后数十年的时光和金钱去“分期偿还”一段合同关系。金钱的付出外,那种精神上的持续耗损与提心吊胆,才是最昂贵的成本。

身份这张牌,越早规划越主动。翻开孩子的空白护照页(动作),一位选择赴美完成单身生育的男同朋友感叹:“跟形婚伴侣谈海外生子?太难了!牵扯他家族太多秘密。现在孩子落地拿美籍,我这当爸的心才放进肚子。” 与其在形婚中多方角力争取第三国身份可能,不如从一开始就给孩子一个更清晰、更少纠纷的起跑线。

未来蓝图,自己执笔。另一位独立抚养儿子的妈妈,有次接孩子放学,钥匙“啪嗒”掉在地上,孩子弯腰帮她捡起(动作细节),突然仰头认真说:“妈妈,老师说我们家也很棒,有满满的爱!”(情感反馈) 家庭温暖的本质,在于爱意充盈日常点滴,而非表面的结构。当纠缠于“形婚”标签带来的复杂关系网时,那份纯粹专注亲子联结的时光反而稀薄了。剥离合同束缚,选择单身生育,恰恰是为了把孩子的成长空间留得纯粹又宽广。

答疑时间(选择自由的你,值得清晰的答案)

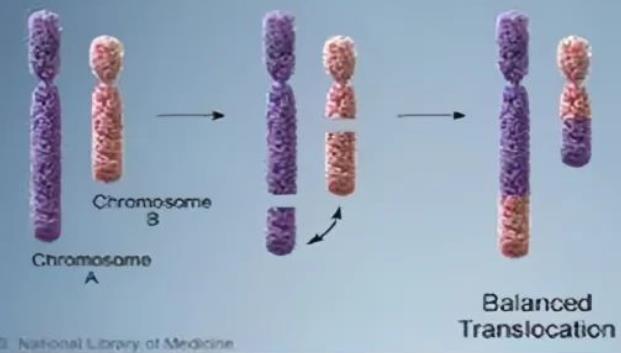

Q:孩子法律上真只属于我?

A:核心在于地点选择。如在美国加州等友好州份,助孕妈妈依法放弃亲权,出生纸上你将具备唯一监护权(需专业跨境协议保障,非所有地区适用,务必咨询专业律师)。这比依赖形婚伴侣签署文件更可靠。

Q:以后如何对孩子解释?

A:是真挚的爱,而非形式,支撑着孩子的认知。认识几位单身爸爸以“生命拼图”作比喻:“爸爸太想遇见你了,请了特别的朋友帮忙(指助孕妈妈),才有了我们最珍贵的缘分。” 孩子理解的核心是“被渴望”与“被深爱”。

Q:社会压力大吗?

A:压力源于何处?把它放在那里。 一位客户分享其应对之道:当亲友过度关心家庭结构时,她便微笑反问:“您觉着孩子阳光健康吗?他学习努力吗?” 巧妙将焦点引回孩子本身成长状态——这往往是最有力的回应。

方向盘上的指尖停了片刻。十年间见证过形婚带来的疲惫拉扯,亦陪伴许多灵魂在独立生育路上寻到安心舒展的节奏(一个动作+情感表达)。血缘之外的羁绊,始于选择,固于担当。当朋友为是困守旧约还是另辟道路而辗转反侧时,我总会轻轻递过水杯:“形式或姓名不过是外壳,能让孩子在确定的爱里扎根、抽枝、无畏生长——那才是你真正要奔赴的‘家’吧?” 未来,永远为愿意亲手为孩子栽种暖阳的人敞开。